Харченко

Любовь Никифоровна

Любовь Никифоровна Харченко родилась 5 января 1925 г. в с. Алексеевка Хорловского района Херсонской области.

С февраля 1942 по сентябрь 1943 года – боец отряда им. В.И. Чапаева соединений Северного Крыма, с октября 1943 по апрель 1944 года – 4-й Украинский фронт, 51-я армия, 5-я оперативная группа, рядовой связист. Участвовала в освобождении районов Северного Крыма.

За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, юбилейными медалями, а также медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

В 1949 году окончила Крымский сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина в г. Симферополе. В 1963 году окончила во ВНИИМК аспирантуру по специальности «биохимия растений». В 1964 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Динамика накопления эфирного и жирного масла в семенах сарептской горчицы».

В 1963 году после окончания аспирантуры была направлена на работу в г. Симферополь в Крымский филиал ВНИИМЭМК в отдел биохимии.

В 1965 году Любовь Никифоровна перешла на работу в отдел биохимии ВНИИМК.

В 1981 году Л.Н. Харченко защитила докторскую диссертацию по теме: «Закономерности накопления липидов и перспектива направленного изменения качества масла семян масличных культур (подсолнечника и горчицы)». В июле 1982 года ей присуждена ученая степень доктора биологических наук. В мае 1984 года на конкурсной основе она была избрана на должность зав. лабораторией жирно-кислотного состава масла в отделе биохимии.

Л.Н. Харченко впервые во ВНИИМК были выделены в половинках семян горчицы сарептской низкоэруковые формы. Вторые половинки семян использовались для выращивания низкоэруковых растений.

В 1970 году в мутантах из сорта подсолнечника ВНИИМК 8931, полученных К.И. Солдатовым, был выделен образец семян с высоким содержанием олеиновой кислоты (50,3 %). В последующем из него К.И. Солдатовым создан первый высокоолеиновый сорт подсолнечника Первенец.

В 1980-1982 годах Л.Н. Харченко разработала экспресс-метод определения олеиновой кислоты с помощью рефрактометров по показателю преломления масла.

Л.Н. Харченко установлены общие закономерности в биосинтезе одноименных жирных кислот в запасных липидах семян подсолнечника, горчицы и других масличных культур. Ею показана высокая эффективность анализа жирно-кислотного состава масла в части семян для последующего отбора растений с желаемым соотношением жирных кислот.

Любовь Никифоровна Харченко является соавтором первого в мировой селекционной практике высокоолеинового сорта подсолнечника Первенец, высокоолеинового гибрида подсолнечника Краснодарский 885, а также Рослiн cояшник 8905495 – Украина, Листопад – 1988 г.; соавтор низкоэруковых сортов горчицы сарептской ВНИИМК 11 и ВНИИМК 14, первого отечественного безэрукового низколиноленового сорта рапса ярового Кубанский 1, безэрукового рапса ярового Ярвэлон; соавтор метода определения солеустойчивости у подсолнечника, соавтор и разработчик ГОСТа 28238. Подсолнечник. «Метод определения массовой доли олеиновой кислоты по показателю преломления масла».

Л.Н. Харченко опубликовано 110 научных работ.

Любовь Никифоровна является лауреатом премии Совета Министров СССР 1989 года за создание и внедрение высокоолеинового сорта подсолнечника Первенец.

Награждена медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Л.Н. Харченко ушла на заслуженный отдых 31 декабря 1990 года.

В январе 2025 года Любовь Никифоровна отметила 100-летний юбилей.

Алексеев

Анатолий Павлович

Анатолий Павлович Алексеев родился в 1916 году в семье питерского рабочего. В 1939 году окончил Ростовский государственный университет.

На Донской опытной станции работал с 1945 года, сначала научным сотрудником, а с 1951 по 1982 годы – директором станции и одновременно возглавлял лабораторию физиологии и биохимии растений.

В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «биология».

Им были изучены многие вопросы физиологии подсолнечника и других масличных культур, в том числе влияние продолжительности светового дня и гиббереллина на рост и развитие растений; водный и пищевой режим, налив и маслообразовательный процесс и другие.

По вопросам селекции, семеноводства масличных культур А.П. Алексеевым опубликовано свыше 100 научных статей, брошюр и рекомендаций. Отдельные разработки вошли в монографию «Подсолнечник», труды ВАСХНИЛ и ВНИИМК, в «Систему ведения сельского хозяйства Ростовской области».

А.П. Алексеев ветеран Великой Отечественной войны, награжден медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

За достижения в научно-исследовательской и производственной деятельности Анатолий Павлович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие» и другими медалями, золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

Андреева

Лидия Тимофеевна

Лидия Тимофеевна Андреева родилась 8 мая 1926 года в г. Константиновке Донецкой области в рабоче-крестьянской семье. В июле 1946 года она получила аттестат зрелости и поступила в Ленинградский сельскохозяйственный институт на факультет защиты растений, окончив его с отличием в 1951 году.

По окончании вуза по направлению Лидия Тимофеевна прибыла на Кубань, где заведовала Кореновским наблюдательным пунктом службы сигнализации и прогнозов появления и распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений.

Десять лет Лидия Тимофеевна проработала в Кореновском районе, занимая в разное время должности районного агронома-энтомолога в МТС, а затем в РТС.

В феврале 1961 года она поступила в очную аспирантуру ВНИИМЭМК по профилю «фитопатология». Окончив обучение в 1964 году, была зачислена на должность младшего научного сотрудника в отдел защиты растений института, в котором и проработала 18 лет вплоть до 1982 года.

Она стояла у истоков важных по своей значимости исследований фузариоза на клещевине в годы массового развития заболевания. Результаты многолетних исследований и опытов публиковались в научных статьях.

За многолетнюю добросовестную работу Лидия Тимофеевна была награждена медалями: «Ветеран труда», «50 лет победы в Великой Отечественной войне» и «60 лет победы в Великой Отечественной войне».

Умерла Л.Т. Андреева 21 мая 2007 года.

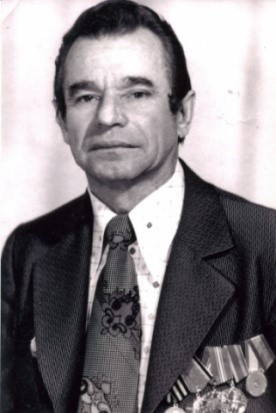

Баженов

Петр Дмитриевич

Петр Дмитриевич Баженов родился 24 июля 1923 года в с. Белая Глина Краснодарского края. Призван в армию с октября 1941 года по май 1945 года Северо-Западный фронт, 2-й Украинский и Белорусский фронты, 81-й отдельный танковый полк. Танкист, механик-водитель танка ИС.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной воины II степени; медаль «За оборону Москвы», медаль Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Белоруссии, всего 14 медалей. Участвовал в боях под Москвой, освобождал города Яссы, Плоешти, Будапешт. Контузия, обморожение и ранение ног, тиф, обгорел в танке. Демобилизован в мае 1945 года. После армии работал во ВНИИМК, в отделе механизации заведовал конструкторским бюро; кандидат технических наук, доцент. Награжден медалью «Ветеран труда».

Бартенев

Виталий Андреевич

Виталий Андреевич Бартенев родился 21 февраля 1921 года в с. Верхняя Тула Новосибирской области. Призван с октября 1939 по 1941 годы в ряды РККА и направлен в дивизию, находящуюся в Монгольской Народной Республике. В 1941 году переведен на другие фронты – Западный, 3-й Белорусский, Дальневосточный. Автомеханик, лейтенант.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

После демобилизации в июне 1946 года студент Московского автодорожного института по февраль 1947 года, с декабря 1947 по июль 1951 года студент Новосибирского сельскохозяйственного института, факультет механизации.

С июля 1951 года по июль 1953 года – инженер-гидротехник Новосибирского треста зерновых и животноводческих совхозов. Сентябрь 1953 по декабрь 1954 года – преподаватель в Адыгейском училище механизации сельского хозяйства. В декабре 1954 года перешел на работу во ВНИИМК (г. Краснодар) старшим инженером-конструктором. Работая в институте, изобрел приспособления и аппараты к пропашной квадратно-гнездового посева сеялке СКГН-6 для точного и равномерного высева семян подсолнечника, клещевины и арахиса. Провел эффективные исследования по очистке семян масличных культур для получения качественного семенного материала.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства». Автор 67 печатных работ. На 8 изобретений получены авторские свидетельства. Медаль «Ветеран Труда», значок «Отличник социалистического соревнования» (1966 г.).

Безгласная

Клавдия Владимировна

Белевцев

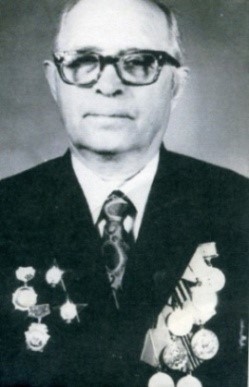

Дмитрий Николаевич

Дмитрий Николаевич Белевцев родился в 1924 году. В 1949 году окончил Сальский сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном-полевод», в 1956 году – Всесоюзный заочный сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном».

На Донской опытной станции работает с 1951 года, сначала старшим научным сотрудником отдела агротехники, а с 1965 года – заместителем директора станции по науке и заведующим отделом агротехники, а с 2006 года – заведующим группой сортовой агротехники подсолнечника.

В 1963 году защитил кандидатскую, а в 1981 году докторскую диссертации.

В результате многолетних исследований им были изучены: способы посева, густота стояния растений; сроки, дозы и способы внесения минеральных и органических удобрений; предпосевное инкрустирование и обработка семян в магнитном поле; способы биологического обогащения семян фосфором на фоне высоких доз азотно-фосфорных удобрений N180Р240; сроки предуборочного подсушивания растений подсолнечника и клещевины десикантами и др. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны применительно к условиям зоны недостаточного увлажнения Донские прогрессивные технологии возделывания подсолнечника, клещевины, горчицы сарептской и льна масличного, которые внедрены на площади более 1 млн. га.

По результатам научных исследований им опубликовано более 170 научных работ и рекомендаций. Отдельные разработки вошли в монографию «Подсолнечник», труды ВАСХНИЛ и ВНИИМК, в «Систему ведения сельского хозяйства Ростовской области».

Под его руководством защищено четыре кандидатские диссертации. Д.Н. Белевцев является членом ученого совета станции. Он награжден многими медалями знаменательных дат Великой Отечественной войны послевоенного периода, медалями МСХ и Президиума Верховного Совета СССР, юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «За трудовую доблесть», золотыми и серебряными медалями ВДНХ и ВСХВ.

Умер 5 ноября 2011 года.

Борковский

Владимир Евгеньевич

Владимир Евгеньевич Борковский родился 27 апреля 1897 года в Москве, в семье служащего. В 1909 году поступил в Мариупольскую мужскую гимназию. Закончил учебу в 1917 году в Лабинской гимназии. С 1917 по 1920 годы работал по найму канцелярским и конторским работником, с 1920 по 1923 годы – учителем. В 1923 году поступил в Кубанский СХИ на агрономический факультет. В 1927 году Владимир Евгеньевич пришел на работу на селекционную станцию «Круглик» Кубанского СХИ, реорганизованную впоследствии во Всесоюзный НИИ масличных культур. Здесь он проработал до 1951 года: был лаборантом, специалистом-селекционером, заведующим аспирантурой, заместителем директора по научной части и заведующим отделом селекции в Ялтинском филиале института.

Одновременно с научно-исследовательской работой В.Е. Борковский занимался педагогической деятельностью в Кубанском СХИ. С 1932 по 1934 годы исполнял обязанности доцента кафедры селекции и семеноводства, заведовал кафедрой генетики и цитологии. В 1938 и 1939 годы читал курс общей и частной селекции и семеноводства технических культур. В 1933 году ему присвоено звание «профессор».

Совмещение преподавательской и исследовательской работы было плодотворным. Владимир Евгеньевич занимался не только изучением теоретических вопросов селекции клещевины и арахиса, но и активно работал над созданием новых сортов этих культур. Он автор сортов клещевины Круглик-5, Кавказкая улучшенная, Сангвинеус-401, Сангвинеус-142. Ему принадлежит приоритет в создании сортов клещевины с нерастрескивающимися коробочками – Г-192; Г-165; Г-808.

Многолетние исследования В.Е. Борковский обобщил в кандидатской диссертации «Генетика и селекция клещевины», которую защитил в 1941 году. Впоследствии ему была присуждена степень доктора сельскохозяйственных наук.

Профессор В.Е. Борковский опубликовал 50 научных работ. Он автор уникальных монографий: «Частная селекция масличных культур» (1930 г.), «Как возделывать клещевину на Кубани» (1944 г.), «Масличные культуры» (1949 г.), «Кунжут и его возделывание» (1950 г.).

В.Е. Борковский принимал деятельное участие в общественной жизни. Его неоднократно избирали депутатом Краснодарского горсовета, он состоял членом ряда научных и общественных организаций, в 1939-1941 годы был участником ВСХВ.

Труд профессора В.Е. Борковского отмечен орденом «Знак Почета» (1949 г.), медалями: «За трудовое отличие» (1940 г.), «За оборону Кавказа» (1944 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), большой серебряной медалью ВСХВ (1940 г.) и знаком НКЗ СССР «Отличник социалистического сельского хозяйства» (1943 г.). Селекционные достижения ученого дважды отмечались Сталинской премией (1949, 1951 гг.).

В 1953 году Владимир Евгеньевич Борковский после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни.

Васильев

Дмитрий Степанович

Дмитрий Степанович Васильев родился в г. Ворошиловграде 4 апреля 1925 года, призван в армию с ноября 1943 по июнь 1945 года, 4-й Украинский фронт, 26-й отдельный огнеметный батальон при 1-й особой бригаде химической защиты, курсант химического училища, командир отделения.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль за «Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», всего 5 медалей. Освобождал Украину и Чехословакию. Был контужен, ранен в правый глаз, инвалид ВОВ. Демобилизовался в июне 1945 года. После армии работал во ВНИИМК замдиректора по научной работе, завотделом земледелия, завлабораторией гербицидов и десикантов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, разработчик индустриальной технологии возделывания подсолнечника.

Трудовые награды: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1994 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Васильченко

Николай Васильевич

Гайдученко

Георгий Никифорович

Голодков

Алексей Степанович

Алексей Степанович Голодков родился 1 января 1926 года в х. Веревкин Темиргоевского района Краснодарского края. С началом Великой Отечественной войны оставил учебу в педагогическом техникуме и поступил на работу в колхоз «Наш Путь», откуда уже в начале 1943 года был призван в ряды Советской Армии. Участвовал в боевых действиях, в 1944 году был ранен, после лечения в госпитале опять вернулся на фронт, воевал до Победы.

После войны окончил военное училище и служил на Дальнем Востоке до 1956 года. Демобилизовавшись из армии, был на государственной и партийной работе в Тбилисском и Апшеронском районах. В 1965 году заочно окончил Кубанский сельскохозяйственный институт.В 1977 году был переведен в г. Краснодар на должность генерального директора Северо-Кавказского объединения табачной промышленности, а в 1979 году был назначен на должность начальника отдела кадров технических культур Производственного управления сельского хозяйства Крайисполкома.

С августа 1981 года А.С. Голодков работал директором ОПХ «Круглик» НПО по масличным культурам, а с сентября 1983 года по состоянию здоровья переведен на должность начальника отдела кадров НПО по масличным культурам. Его всегда отличали трудолюбие, высокий профессионализм, выдающиеся организаторские способности.

За боевые и трудовые заслуги А.С. Голодков награжден орденом «Красная Звезда» (1945), тремя орденами «Знак Почета» (1971, 1973 и 1976), 9 медалями.

Скончался А.С. Голодков в 2009 году.

Зайцев

Григорий Васильевич

Иванов

Владимир Константинович

Иващенко

Василий Михайлович

Игнатьев

Борис Кузьмич

Борис Кузьмич Игнатьев родился 26 января 1902 года в г. Казани. Призван в армию с июля 1941 по июль 1944 года, Северо-Кавказский фронт, в/ч 53802 РККА, обслуживал фронтовые аэродромы. Командир взвода проволочной связи, старший лейтенант. Награжден 6-ю медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Участвовал в освобождении Северного Кавказа и других территорий. Ранение, контузия, травматический правосторонний паралич лицевого нерва и слуха. Демобилизован 4 августа 1944 года. После армии работал во ВНИИМК заведующим лабораторией агрохимии, кандидат сельскохозяйственных наук, один из ведущих ученых по агрохимии и растениеводству.

Трудовые награды: орден Ленина, 2 медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1985 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Илатовский

Владимир Платонович

Владимир Платонович Илатовский родился 16 июня 1932 года в селе Шадрино Новошинского сельского совета Краснобарского района Архангельской области.

В 1941 году Илатовский В.П. поступил в Новошинскую семилетнюю школу, которую окончил в 1948 году. В этом же году переехал в станицу Усть-Лабинскую Краснодарского края, где в 1949-1951 годах учился в 8-10-м классах Усть-Лабинской средней школы № 1. В летние периоды 1950-1951 годов работал учеником и помощником комбайнера на самоходном комбайне при Усть-Лабинской МТС. В 1951 году призван на службу в военно-морской флот, где прослужил до 1955 года в качестве шофёра-электромоториста. После службы на флоте работал шофёром. В 1956 году Владимир Платонович поступил в Краснодарский сельхозтехникум, который окончил в 1960 году по специальности агрономия, получив диплом с отличием с присвоением квалификации младшего агронома и был направлен на работу во ВНИИМЭМК, где с августа 1960 года принят на должность старшего лаборанта в лабораторию селекции подсолнечника. С 1961 по 1967 годы заочно учился в Кубанском сельскохозяйственном институте на агрономическом факультете, где получил квалификацию учёного агронома. В марте 1967 года Владимир Платонович был переведён на должность младшего научного сотрудника лаборатории селекции подсолнечника, а в августе 1982 года – на должность старшего научного сотрудника отдела популяционной селекции и первичного семеноводства подсолнечника ВНИИМК, в которой работает по настоящее время.

Илатовский В.П. – непосредственный участник создания сортов межвидовых гибридов подсолнечника, от полудиких форм до уникальных конкурентоспособных сортов с высокой потенциальной урожайностью. С его участием были получены и внедрены в производство качественно новые для своего времени сорта подсолнечника с комплексной устойчивостью к болезням – Кавказец, Березанский, Конкурент, Юбилейный 60, Прогресс, Кремний, а также улучшены в процессе семеноводства районированные сорта. За всё время работы в отделе селекции сортов подсолнечника им созданы в соавторстве 29 сортов подсолнечника.

В.П. Илатовский разработал метод искусственного заражения подсолнечника ложной мучнистой росой. Проводил оценку сортов подсолнечника на устойчивость к ложной мучнистой росе и заразихе на участках госсортоиспытаний.

Результаты научных исследований, в которых принимал непосредственное участие В.П. Илатовский, неоднократно докладывались на международных конгрессах (США, Канада, Испания, Франция, Болгария), на координационных советах, методических комиссиях института и широко отражены в более чем 40 научных публикациях и 29 авторских свидетельствах на сорта подсолнечника.

За длительную трудовую деятельность Владимир Платонович был награждён четырьмя медалями ВДНХ: серебряной (1980 г.) и 3 бронзовыми (1964, 1972 и 1984 гг.), юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.); медалью «Ветеран труда», орденом «Знак Почёта» (1986 г.); знаком «Изобретатель СССР» (1987 г.); медалью «Лауреат ВВЦ» (1993 г.); юбилейными медалями «50 лет Великой Отечественной войне» (1995 г.) и «60 лет Великой Отечественной войне» (2005 г.); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (2003 г.); медалью и дипломом лауреата премии администрации Краснодарского края в области науки (2008 г.).

С февраля 2012 года ушел на пенсию.

Картамышев

Владимир Георгиевич

Владимир Георгиевич Картамышев родился 17 марта 1918 года в семье служащих г. Корочи Курской области. В 1935 году окончил Корочанский техникум плодоводства, в 1941 году – Ростовский госуниверситет. Находился на фронте до 1945 года. В 1946 году работал старшим лаборантом отдела генетики и селекции Биологического НИИ при РГУ и ассистентом кафедры общей биологии и генетики университета. На Донской опытной станции работал с 1951 по 2009 годы, сначала старшим научным сотрудником, а с 1963 по 1983 годы – заведующим отделом селекции и семеноводства, с 1983 года – заведующим лабораторией селекции клещевины и мелкосемянных масличных культур, с 2000 по 2009 годы – научным консультантом. В 1955 году защитил кандидатскую, а в 1992 году докторскую диссертации.

В.Г. Картамышев внес большой вклад в развитие биологической и сельскохозяйственной науки. Он разработал ряд важных элементов методики селекции и семеноводства масличных культур; установил ведущую роль ядра в наследовании признаков пола; предложил способы изменения половой направленности женских растений в сортах, селекционных номерах клещевины и доказал преимущество гибридов клещевины, полученных на их основе. Предложил новую ботаническую классификацию вида Ricinus communis L.; разработал методики гибридизации горчицы сарептской и льна масличного без кастрации, а кунжута – без изоляции цветов и др.

Он является автором 14 сортов пяти полевых культур (горчицы сарептской, клещевины, льна масличного, кунжута, кукурузы), получил 16 авторских свидетельств на сорта и изобретения. По результатам научных и селекционных достижений им опубликовано более 150 научных работ.

В.Г. Картамышев участник Великой Отечественной войны. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За оборону Ленинграда» и многочисленными юбилейными медалями.

За успехи в трудовой и научной деятельности он был награжден Дипломом Почетного Члена Вавиловского общества генетиков и селекционеров, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник социалистического сельского хозяйства СССР», «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», «Изобретатель СССР», почетными грамотами Министерства сельского хозяйства, Россельхозакадемии, а также одной золотой, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми медалями ВДНХ и ВСХВ.

Косцов

Павел Антонович

Павел Антонович Косцов родился 22 июня 1921 года на Украине в с. Кодня Житомирской области. Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт и получил специальность «ученый агроном». Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе участвовал в боях на Малой земле, где был тяжело ранен. С 1943 по 1945 годы перенес в госпиталях более 10 операций.

Трудовую деятельность П.А. Косцов начал в 1945 году в ст. Новоалексеевской Курганинского района Краснодарского края в должности главного агронома Новоалексеевского зерносовхоза, а затем работал председателем колхоза в станице Ханской Майкопского района; его общий трудовой стаж – более 35 лет.

На работу в Березанский зерносовхоз он пришел в 1955 году, уже имея большой практический опыт агронома и руководителя, и с этого времени до конца трудовой деятельности его жизненный путь был связан с ВНИИМК, выращиванием семян новых сортов масличных культур, внедрением передовых технологий. Сначала П.А. Косцов был управляющим отделением № 1 и, как человек с богатым жизненным опытом, был избран секретарем парторганизации. С 1957 по 1971 годы он был главным агрономом ОСХ «Березанское», с 1971 по 1976 год – его директором. В должности директора ОПХ «Круглик» он проработал с 1976 по 1980 годы.

В 1971 году за повышение культуры земледелия, увеличение продуктивности полей, организацию промышленного семеноводства сортов подсолнечника П.А. Косцову было присвоено звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.

П.А. Косцов скончался 10 октября 1982 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Кот

Владимир Власович

Владимир Власович Кот родился 16 июля 1899 года в крестьянской семье в д. Большие Лясковичи Пружанского уезда Гродненской губернии. В августе 1915 года в связи с оккупацией местности немцами, стал беженцем, потерял родителей и был перемещен в г. Тифлис. До 1922 года работал в Грузии на разных работах. С 1922 по 1929 годы служил в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии на начальствующих должностях. Одновременно учился на рабфаке, а с 1923 по 1928 годы – на сельскохозяйственном факультете Тифлисского политехнического института, по окончании которого получил квалификацию «агроном-полевод». С 1929 по 1940 годы работал научным сотрудником Кубанской сельскохозяйственной опытной станции, а с 1940 по 1949 годы – заведующим госсортоучастком и старшим агрономом-методистом Краснодарской инспектуры по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.

С 1949 года и до ухода на пенсию (март 1970 года) В.В. Кот работал старшим научным сотрудником во ВНИИМК, где наиболее ярко проявились его организаторские способности и талант агронома.

В.В. Кот решил ряд важнейших агрономических вопросов земледелия Кубани, результаты которых опубликованы в 30 печатных работах. Он впервые в условиях Кубани выявил большую эффективность применения минеральных и местных удобрений под зерновые культуры и разработал наиболее целесообразные способы и нормы их использования.

Одновременно им были установлены наилучшие сроки посева озимой пшеницы и ячменя и сделан значительный вклад в совершенствование способов обработки почвы в Краснодарском крае.

На протяжении 20 лет В.В. Кот оказывал неоценимую методическую помощь колхозам и совхозам края по дальнейшему совершенствованию способов обработки почвы, направленных на всемерное сбережение в ней влаги и тем самым активации микробиологических процессов и улучшение ее структуры как важнейшего средства борьбы с эрозией. Он также разработал пути коренного улучшения способов посева подсолнечника и других пропашных культур и ухода за посевами.

За заслуги в пропаганде и внедрении на полях колхозов и совхозов Краснодарского края прогрессивных технологий возделывания масличных и других сельскохозяйственных культур В.В. Кот был удостоен ордена «Знак Почета» (1966), медалей: «За трудовое отличие» (1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «За трудовую доблесть» (1957), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР В.В. Коту одному из первых в крае было присвоено почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР». ВАК СССР в порядке исключения разрешил В.В. Коту защитить в Кубанском сельскохозяйственном институте кандидатскую диссертацию по совокупности опубликованных научных работ без сдачи кандидатских экзаменов.

В 1966 году он заслуженно стал кандидатом сельскохозяйственных наук.

Владимир Власович Кот внес большой личный вклад в повышение престижа института в ускорении внедрения научных разработок в производство. После ухода на пенсию он заболел и через некоторое время скончался.

Курунин

Петр Афанасьевич

Петр Афанасьевич Курунин родился в августе 1924 года в ст. Прочноокопской Новокубанского района Краснодарского края. Учился в Армавирской школе шоферов и школе механизации, получил специальность водителя автомобилей, тракторов и комбайнов. С июля 1942 по сентябрь 1943 года подвозил на грузовике боеприпасы на передовую. После тяжелого ранения лечился в госпиталях. В 1944-1951 годах работал механизатором и учетчиком в Прочноокопской МТС. В 1951-1955 годах обучался в Брюховецком техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства, а после его окончания в 1955-1960 годах – в Кубанском СХИ на факультете механизации.

С августа 1960 по май 1962 года – инженер-конструктор отдела механизации ВНИИМЭМК. В 1962-1966 годах он мобилизован главным инженером на строительство экспериментальной фермы в ОСХ «Березанское». В 1966-1969 годах проходил обучение в аспирантуре, после окончания которой защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

После окончания аспирантуры работал 3 года (1969-1972 гг.) младшим научным сотрудником отдела механизации, а последующие 20 лет – старшим научным сотрудником этого отдела.

Автор более 50 публикаций, имеет авторские свидетельства на изобретения.

П.А. Курунин награжден за боевые заслуги орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и несколькими юбилейными, за трудовые достижения – медалью «Ветеран труда». С 1991 года находится на пенсии.

Лукьяненко

Иван Митрофанович

Маковкина

Татьяна Николаевна

Матвиенко

Николай Григорьевич

Москаленко

Владимир Иванович

Владимир Иванович Москаленко родился 14 апреля 1924 года в г. Шахты Ростовской области. Призван в армию с марта 1943 по февраль 1944 года. Южный фронт, 116-й гвардейский стрелковый полк, 40-я гвардейская стрелковая дивизия, рядовой.

Награжден медалью за «Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; всего 7 медалей. Освобождал юг страны, ранен, инвалид ВОВ. Демобилизован в феврале 1944 года. После армии работал во ВНИИМК заведующим отделом механизации; кандидат технических наук; разработчик машин для уборки масличных культур. Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1984 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Мошкин

Владимир Александрович

Владимир Александрович Мошкин родился 6 сентября 1914 года в селе Истобинское Орловского уезда Вятской губернии. Призван в армию с декабря 1942 по январь 1946 года. Служил на Дальнем Востоке, 234-й саперный батальон, 59-й стрелковый корпус 2-й армии, сапер 234 ОСБ, 59 СК, 1 КА. Квантунско-Японский фронт.

Награды: медаль за «Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – всего 5 медалей. Демобилизован в январе 1946 года. После армии работал во ВНИИМК зав. лабораторией селекции клещевины; доктор сельскохозяйственных наук; автор сортов и гибридов клещевины, приспособленных к механизированной уборке, устойчивых к фузариозу.

Трудовые награды: медаль «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», за «Доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1987 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Мякушко

Юрий Петрович

Юрий Петрович Мякушко родился в июне 1923 года в г. Краснодаре. Призван в армию с июля 1940 по июнь 1946 года. Чугуевская военно-авиационная школа пилотов, авиационные части Советский армии. 239 ИАП, 63 ИАП, 1948 ИАП, 289 ШАНКД, 686 ШАСП, Северо-Западный фронт, Ленинградский, Сталинградский, 4-й Украинский, 1- и 2-й Прибалтийский, командир звена, зам. командира эскадрильи, начальник штаба авиаэскадрильи.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали: «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа»; всего 7 медалей. Участвовал в боях за Ленинград, Сталинград, освобождал Украину, Прибалтику, Румынию (г. Яссы), Германию, Тильзит. Совершил 146 боевых вылетов, сбил 2 самолета противника лично, 7 самолетов в паре и 6 самолетов в групповых боях. При ранении в голову, потерял левый глаз. Демобилизовался в июне 1946 года. После армии работал во ВНИИМК зав. отделом сои; доктор сельскохозяйственных наук; автор высокопродуктивных сортов сои с различным вегетационным периодом.

Трудовые награды: медали «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», бронзовая медаль ВДНХ, золотая медаль имени В.С. Пустовойта.

Умер в 1993 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Негуляев

Тимофей Яковлевич

Онищенко

Михаил Александрович

Михаил Александрович Онищенко родился 14 сентября 1920 года в ст. Александровская Тимашевского района Краснодарского края. Призван в армию с ноября 1940 по апрель 1945 года. 8-я Прибалтийская армия, 10-я дивизия, после ранения – особый рабочий батальон, рядовой, пулеметчик («Максим»).

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу»; всего 12 медалей. Участвовал в военных действиях в Прибалтийских районах страны. Пулевое сквозное ранение правого плеча, 4 ранения в ноги и дюжина осколочных ранений. Демобилизовался в апреле 1945 года. После армии работал во ВНИИМК зав. отделом семеноводства; кандидат сельскохозяйственных наук; ученик и сподвижник академика В.С. Пустовойта по внедрению системы улучшающего семеноводства подсолнечника в нашей стране.

Трудовые награды: 2 ордена «Знак Почета», медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Проживает в г. Краснодаре.

Павленко

Василий Андреевич

Василий Андреевич Павленко родился 9 января 1923 года в г. Ташкенте. Призван в армию с 23 февраля 1941 по 23 ноября 1945 года. Западный фронт. Лейтенант, командир пулеметного взвода.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знак «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»; всего 9 медалей. Участвовал в боях под Смоленском. Демобилизован 23 ноября 1945 года. После армии работал во ВНИИМК: ведущий ученый по прогрессивным технологиям выращивания масличных и эфиромасличных культур; кандидат сельскохозяйственных наук.

Трудовые награды: медаль «Ветеран труда», знак «Победителю социалистического соревнования».

Умер в 2000 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Панченко

Анатолий Яковлевич

Анатолий Яковлевич Панченко родился 23 апреля 1910 года в г. Тихорецке Краснодарского края. В 1927 году поступил на отделение технических культур Северо-Кавказского института специальных и технических культур, который закончил в 1931 году, получив специальность агронома-хлопковода высшей квалификации.

Сразу после окончания института поехал на работу в Закавказье, в Муганскую степь, где на границе с Ираном, на голом месте создавался хлопководческий совхоз им. Азизбекова. В этом совхозе в 1931-1932 годах работал агрономом отделения. В 1932-1933 годы работал научным сотрудником Кубанской опытной станции ВИТИМ (теперь Абинское опытное поле), а в 1933-1934 годы – ассистентом кафедры общего земледелия Кубанского сельскохозяйственного института под руководством профессора И.А. Кузнецова.

Работу во ВНИИ масличных культур А.Я. Панченко начал в 1937 году в должности научного сотрудника отдела земледелия, и с тех пор вся его жизнь была неразрывно связана с институтом.

Сразу же он активно включился в большую работу по оказанию помощи производству в освоении приемов механизированного возделывания подсолнечника. Институтом тогда было организовано в разных районах страны 11 опорно-показательных МТС по масличным культурам, куда направлялись бригады из трех человек. А.Я. Панченко возглавил бригаду, работающую на самом трудном участке – Заульбинской МТС в районе г. Усть-Каменогорска. В 1938-1939 годы был направлен для оказания помощи передовикам по возделыванию подсолнечника в Воронежскую и Полтавскую области и по возделыванию периллы – в Винницкую область. Во всех этих зонах кроме большой пропагандистской работы он проводил эксперименты по агротехнике подсолнечника.

С 1940 по 1942 годы учился в аспирантуре ВНИИМК, в 1942-1948 годы работал в должности научного сотрудника отдела физиологии растений. В период оккупации Краснодара эвакуировался вместе с институтом в Азербайджан, г. Закаталы, а сразу же после освобождения города активно участвовал в восстановлении института. В начале войны и в первые годы после ее окончания он, отложив собственные исследования по физиологии подсолнечника, продолжал вести агротехнические опыты ушедших на фронт сотрудников отдела земледелия.

В 1948 году А.Я. Панченко защитил диссертацию по вопросам физиологии иммунитета подсолнечника к заразихе и получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1948 по 1976 заведовал отделом физиологии растений.

В 1951 году его назначают заместителем директора института, и последующие 12 лет он блестяще справлялся со всеми обязанностями на этом посту, совмещая эту работу с обязанностями заведующего отделом физиологии растений. Это было время, когда на поля страны выходили знаменитые высокомасличные сорта В.С. Пустовойта, такие, как ВНИИМК 8931, ВНИИМК 8883, Передовик и многие другие, время расцвета института. На его плечи легла огромная организационная работа по расширению аспирантуры, проведению многочисленных научно-методических и научно-практических совещаний, приему иностранных делегаций, работа главного методиста Краевой сельскохозяйственной выставки и многое другое. Работая в этой должности, А.Я. Панченко много сделал не только для организации исследовательской работы и подготовки научных кадров, но и для пропаганды достижений института, скорейшего внедрения новых сортов в производство.

Конечно, выполнение обязанностей заместителя директора мало оставляло времени для научных исследований. В 1963 году дирекция удовлетворила его просьбу об освобождении от должности замдиректора и возвращении полностью к исследовательской работе в отделе физиологии, где он проработал до конца жизни.

Глубокие знания, эрудиция, незаурядные организаторские способности позволяли А.Я. Панченко добиваться выдающихся успехов во всех областях деятельности. Он участвовал в разработке системы удобрений масличных культур, изучал их засухоустойчивость, впервые получил плодовитые гибриды подсолнечника и топинамбура, открыв тем самым путь для создания межвидовых гибридов подсолнечника. В диссертационной работе он впервые доказал, что наследственной обусловленностью иммунитета к заразихе обладают все органы растения подсолнечника. В результате исследований по физиологии устойчивости подсолнечника к ложной мучнистой росе и заразихе им разработаны эффективные методы оценки устойчивости селекционного материала к этим патогенам, которые используются до сих пор при создании новых сортов. Он первый понял необходимость создания в институте группы инженеров по приборам, строительства фитотрона, селекции подсолнечника и других культур на жирно-кислотный состав масла.

Зная в совершенстве английский язык, он много сделал для международного признания достижений института, укрепления его статуса как ведущего научного учреждения в мире в области селекции подсолнечника.

А.Я. Панченко всегда проявлял искреннюю заботу о молодых ученых, оказывал им действенную помощь, многие из ныне работающих докторов и кандидатов наук вспоминают о нем с благодарностью.

Награжден орденами «Знак Почета» (1954 г.), «Трудового Красного Знамени» (1966 г.), медалями «За оборону Кавказа» (1944 г.), «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1945 г.), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалями ВДНХ.

Анатолий Яковлевич Панченко скончался 23 июня 1976 года.

Продиденко

Василий Павлович

Прошунин

Николай Федорович

Рогочий

Иван Яковлевич

Иван Яковлевич Рогочий родился 26 сентября 1905 года в г. Полтава в семье рабочих. С 1921 по 1924 год работал ремонтником железнодорожных путей и учился в вечерней школе (станция Рамодан). В 1924-1928 годах учился в профсоюзной школе, получил специальность слесаря и чертёжника. С 1928 по 1930 годы – студент индустриального института Наркомата сельского машиностроения г. Полтавы. С 1930 по 1932 годы – студент института механизации сельского хозяйства Наркомзема СССР г. Харькова. В 1933-1934 годах – научный сотрудник опытной станции Всесоюзного института механизации и электрификации (станция Раздельная Одесской области).

С 1937 по 1939 годы – старший научный сотрудник по механизации Всесоюзного НИИ эфиромасличной промышленности Наркопищепрома (г. Пушкино Московской обл.). С 1939 по 1941 годы – заведующий отделом механизации Прилукской опытной станции (г. Прилуки Черниговской области).

С 1943 по 1945 годы – командир отделения 1550-го дорожно-строительного батальона Советской Армии. От села Леняева Киевской области прошел до Берлина и реки Эльбы в Германии.

С 1945 по 1955 годы – научный сотрудник по механизации Украинской зональной опытно-селекционной станции ВНИИМЭМК (г. Прилуки Черниговской обл.). С 1955 года – старший научный сотрудник по механизации во ВНИИМЭМК (г. Краснодар).

Иван Яковлевич провёл значительные научные исследования по механизированной уборке эфиромасличных культур и подсолнечника, которые были внедрены в производство.

В 1965 году защитил диссертацию, и решением совета Кишиневского сельскохозяйственного института им. Фрунзе Рогочему Ивану Яковлевичу присуждена ученая степень кандидата технических наук. 25 июня 1969 года он утверждён в ученом звании старшего научного сотрудника.

Награды: два ордена «Красная Звезда»; медаль «За боевые заслуги» (1944 г.); в 1945 г. медали: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В августе 1974 года Иван Яковлевич Рогочий ушел из института масличных культур на заслуженный отдых.

Умер в 1999 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Саутич

Александр Николаевич

Семенов

Михаил Филиппович

Семихненко

Павел Григорьевич

Павел Григорьевич Семихненко родился 17 марта 1903 года в с. Гаркушенцы Миргородского района Полтавской губернии в крестьянской семье.

В 1928 году окончил Донской институт сельского хозяйства и мелиорации г. Новочеркасска. Вся его трудовая деятельность прошла в Краснодарском крае. С 1929 по 1934 годы он работал агрономом Павловской МТС, затем главным агрономом райзо этого района, в 1934-1936 годах – заведующим райзо Армавирского района. С февраля 1936 года по сентябрь 1941 года он работал в должности младшего научного сотрудника ВНИИМК. В эти годы он вел исследования по комплексной агротехнике. Одновременно сдал все экзамены кандидатского минимума.

В сентябре 1941 года П.Г. Семихненко был переведен на партийно-хозяйственную работу в краевой комитет ВКП(б) и крайисполком, где проработал до марта 1947 года.

В марте 1947 года вернулся во ВНИИМК, где сначала работал младшим научным сотрудником, а с конца 1948 года (после защиты кандидатской диссертации) – заведующим отделом земледелия. В этой должности он проработал 28 лет – до ухода на пенсию.

В 1971 году П.Г. Семихненко защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук на тему: «Подсолнечник, особенности биологии и важнейшие приемы его возделывания», а в 1973 году ему было присвоено ученое звание «профессор».

П.Г. Семихненко разработана система основной и допосевной обработки почвы с минимальным числом операций и использованием гербицидов, обеспечивающая высокую культуру земледелия и предотвращение эрозии почв.

Особенно заметен научный вклад П.Г. Семихненко в биологизацию элементов агротехники подсолнечника. Им выделены основные фазы развития растений этой ценнейшей масличной культуры и дана их характеристика; изучены условия, определяющие урожайность и масличность семян, установлена зависимость оптимальных площадей питания от запасов влаги и наличия питательных веществ в почве.

Им также разработана и внедрена система междурядных обработок подсолнечника, клещевины и сои. Изучены вопросы налива семян и определены оптимальные сроки комбайновой уборки подсолнечника.

Павел Григорьевич Семихненко является автором более 100 опубликованных научных работ, в том числе 3 книг и 7 брошюр, он является одним из основных авторов двух изданий монографии «Подсолнечник», вышедших в 1965 и 1975 годах.

За заслуги в научной и производственной деятельности П.Г. Семихненко был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» (дважды), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», серебряной медалью ВДНХ СССР.

Скоропостижно умер летом 1976 года в г. Херсоне.

Скрытников

Максим Андреевич

Солдатов

Карм Иванович

Карм Иванович Солдатов родился 29 сентября 1925 года в г. Сумы УССР. Призван в армию с февраля 1943 по январь 1946 года. 3-й Украинский фронт, 224-я стрелковая дивизия, 325-а разведывательная рота. Сержант, командир разведывательного отделения.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова; всего 10 медалей. Освобождал Кривой Рог, Одессу, Тирасполь, Румынию, Болгарию. Демобилизован в 1946 году. После армии работал во ВНИИМК заведующим лабораторией мутагенеза; кандидат сельскохозяйственных наук; автор первого в мире высокоолеинового сорта подсолнечника Первенец.

Трудовые награды: лауреат премии Совета Министров, медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «За трудовую доблесть». Международная медаль им. В.С. Пустовойта. Проживает в г. Краснодаре.

Спиваков

Александр Кузьмич

Сухарева

Ольга Николаевна

Ольга Николаевна Сухарева родилась 1 марта 1929 года в г. Фергане УзССР. В 1944 году окончила неполную среднюю школу в Уйчинском районе Наманганской области. С 1945 по 1948 годы училась в сельскохозяйственном техникуме им. Ф. Энгельса. Сразу же после окончания техникума поступила в Узбекский сельскохозяйственный институт им. В.В. Куйбышева в г. Самарканде, который закончила в 1953 году по специальности виноградарство и плодоовощеводство с присвоением квалификации «ученый агроном».

С мая по декабрь 1953 г. работала старшим агрономом-экономистом райсельхозотдела, затем начальником планово-экономического отдела Уйчинского райуправления сельского хозяйства и заготовок Наманганской области УзССР.

После упразднения этого учреждения в 1954 году поступила на работу в систему Госсортсети СССР помощником заведующего сначала Уйчинского, затем Задарьинского хлопкового сортоучастка в Наманганской области, а с 1963 году – агрономом Инспектуры госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по УзССР (г. Ташкент).

В 1966 году она была принята старшим лаборантом отдела земледелия во Всесоюзный научно-исследовательский институт масличных культур (ВНИИМК). В 1967 году переведена на должность младшего научного сотрудника этого же отдела.

Ею в 1975 г. защищена кандидатская диссертация на тему: «Влияние уровня минерального питания на развитие и продуктивность».

С 1975 года Ольга Николаевна переведена в лабораторию искусственного климата.

За период работы во ВНИИМК О.Н. Сухаревой было подготовлено к печати и опубликовано 30 научных статей.

О.Н. Сухарева имеет награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 ), «Ветеран труда» (1981), юбилейные медали в честь 30, 40, 50 и 60-летия победы в ВОВ.

С 1988 года находится на пенсии.

Токарев

Петр Владимирович

Петр Владимирович Токарев родился 24 октября 1931 года в г. Армавире. Определен в армию с 31 декабря 1941 по 20 ноября 1943 года, 642-я отдельная авторота БТМВ, Северо-Кавказского фронта, красноармеец-воспитанник («сын полка»).

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Кавказа», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; всего 4 медали. Участвовал в боях за Северный Кавказ. Демобилизован 20 ноября 1943 года. После армии работал во ВНИИМК старшим научным сотрудником отдела семеноведения, доктор сельскохозяйственных наук, проводил исследования по семеноведению масличных культур. Трудовые награды: медаль «Ветеран труда».

Умер в январе 2011 года. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Чалый

Илья Иванович

Илья Иванович Чалый родился 31 июля 1921 года в г. Краснодаре. Призван в армию с августа 1941 по июнь 1944 года. Западный фронт 33-й действующей армии, курсант Орджоникидзевского военного училища связи, командир взвода связи, младший лейтенант.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова; всего 3 медали. Участвовал в освобождении Прибалтики. Ранен, инвалид ВОВ. Демобилизован в 1944 году.

После армии работал во ВНИИМК; кандидат сельскохозяйственных наук, автор ряда работ по методам выращивания высококачественных семян масличных культур, один из ведущих ученых-семеноведов. Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1984 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Шепетина

Федот Ануфриевич

Федот Ануфриевич Шепетина Призван в армию с октября 1940 по август 1943 года. Ленинградский фронт, 22-я Армия, 154 ОАПБ, 255 С-П, г. Кронштадт. Рядовой 420 МСБ, замполит 154 ОАПБ, 22 УР-а, политрук роты 145 с/п, 123 с/я. Замначальника п/х Военторга Сибирского военного округа по политчасти.

Награды: орден «Красной Звезды», медали – «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Участвовал в боях за освобождение Ленинграда. Контузия, ранение. Инвалид ВОВ. Демобилизован в августе 1943 года. После армии работал во ВНИИМК завлабораторией семеноведения; кандидат сельскохозяйственных наук; автор основных исследований по семеноведению масличных культур.

Трудовые награды: медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1980 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Шкрогалев

Василий Яковлевич

Шпота

Владимир Иванович

Владимир Иванович Шпота родился 17 января 1926 года. Призван в армию с февраля 1943 по декабрь 1945 года. С июня 1942 по февраль 1943 года участвовал в подпольной группе по борьбе с фашистами, 3-й Украинский фронт, рядовой, пехота.

Награды: орден «Отечественной войны II степени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» всего 6 медалей. Участвовал в освобождении Украины. Инвалид ВОВ. Демобилизован в декабре 1945 года. После армии работал во ВНИИМК зав. отделом селекции мелкосеменных масличных культур, руководил селекцентром, автор высокопродуктивных сортов горчицы, рапса, сурепицы с повышенным качеством масла и шрота; доктор сельскохозяйственных наук.

Трудовые награды: орден «Знак Почета», медаль «Ветеран труда», «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Умер в 1996 году. Похоронен на городском Славянском кладбище.

Зенков Николай Акимович

Зенков Николай Акимович

Минкевич Иван Алексеевич

Минкевич Иван Алексеевич